Neste final de ano, partilho duas magníficas canções daquele que considero o maior representante da verdadeira música portuguesa.

Que o modo genuíno e profundo como Fausto nos diz em toda a nossa grandeza e fragilidade nos inspire a sermos mais portugueses e mais alegres neste país cada vez mais triste e cada vez menos nosso.

Feliz Ano Novo! Feliz Portugal!

terça-feira, 30 de dezembro de 2014

domingo, 28 de dezembro de 2014

Texto trigésimo sétimo

Teatro.

Observar e observar-se no conflito diário das

vontades entrechocadas, atravessar o tiroteio das paixões para que nunca se

está preparado. Apesar dos ensaios. E sofrer com isso.

Teatro.

Ter a coragem de deixar-se observar, para que o

público se veja a si mesmo. Sentir para dar a sentir o que se sente, comunicar

para absorver, partilhar para encher-se, esgotar-se numa doação que busca a

plenitude. E gostar disso.

Teatro.

A construção de uma realidade teatral, verdade

possível nas mentiras de que se é capaz. Não há exibição, apenas a confissão

humilde de quem vê a vida de outra forma. E sofre com isso. E gosta. Não de

sofrer, mas disso.

quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

Feliz Natal!

Natal.

Festa do Encontro.

Encontro de Deus com o homem.

Encontro do homem com o divino em si.

Encontro do homem com o Outro, divinização da sua precária existência.

Origem e destino. Sentido. Transcendência.

Feliz Natal!

Festa do Encontro.

Encontro de Deus com o homem.

Encontro do homem com o divino em si.

Encontro do homem com o Outro, divinização da sua precária existência.

Origem e destino. Sentido. Transcendência.

Feliz Natal!

sábado, 20 de dezembro de 2014

Texto trigésimo sexto

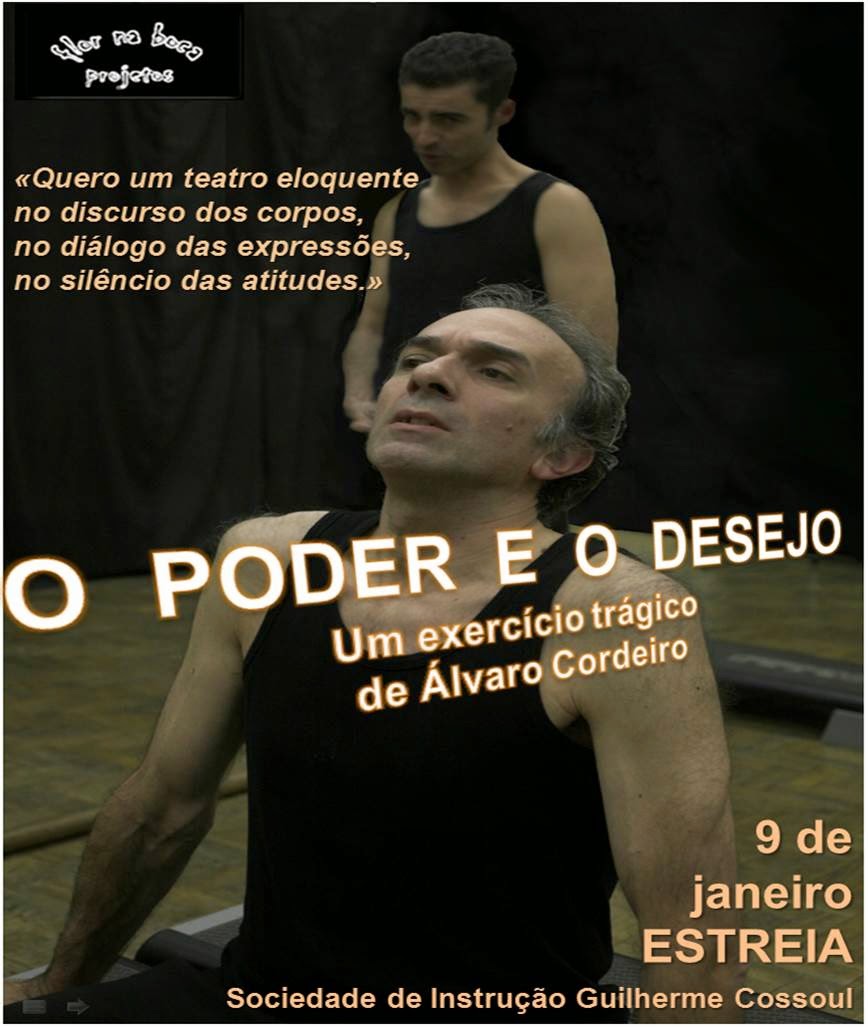

Escrevi

O Poder e o Desejo em busca da

Palavra. Não por tê-la encontrado e pretender traduzi-la, verter o seu bálsamo

purificador em qualquer suposta ânfora das urgências da atualidade. Antes como uma

procura primigénia: perseguir uma origem como quem vasculha nos astros a

leitura de um rumo; alinhar as frases no gesto de deitar os pés ao caminho. À

procura de um ponto de partida. A Palavra.

Fui

ao encontro de um profeta ultrapassado pela verdade que o habita; esbarrei

contra um pretenso soberano reduzido pelo poder do desejo; vi desabrochar a

malícia numa virgem inocente, rendida ao desejo de poder.

Escrevi

à procura; não sei o que encontrei. Estruturei uma tragédia: prólogo, párodo,

alternância de episódios e estásimos, êxodo a concluir. Deixando em aberto. A

vida humana caminha no escuro, por isso é tragédia. Irreversível nos atos, que

não podem reparar-se sem contrição. Por isso é tragédia. No caminho escuro dos

atos irreversíveis, necessitamos da profecia, de alguém que nos traga a

Palavra. E que deixe em aberto.

Escrevi

O Poder e o Desejo em busca da

Palavra. Não sei o que encontrei. Entreguei o texto sem consumar a procura.

Passei o testemunho aos atores, para que eles vão mais longe. E o transmitam ao

público.

O Poder e o Desejo.

À procura de um ponto de partida. A busca continua.

Ensaio:

(Fotografias de Jorge Figueiredo no ensaio de O Poder e o Desejo)

sexta-feira, 12 de dezembro de 2014

Texto trigésimo quinto

A vida no teatro.

Desejar. Ter medo. Avançar sem medo. Avançar contra

o medo e apesar dele. Vencer o atrito do palco, suportar o flagelo das luzes,

emergir da avalanche dos olhares. Enfrentar a própria pequenez, projetado numa

grandeza maior. Transcendente.

A vida no teatro.

Estar preparado. Preparar-se. Treinar o desejo para

mais desejar o transcendente. O bom ator não improvisa porque está preparado. E

improvisa porque está preparado. Tudo é espontâneo, nada é casual. Os ensaios

preparam para tudo, se soubermos preparar-nos para eles.

A vida no teatro: preparar-se para ensaiar, ensaiar

para estar preparado. Desejar o transcendente e, por isso, transcender-se

imparavelmente em desejo. O melhor ator não é o mais talentoso; é, antes, o

mais bem preparado. E o mais insatisfeito.

Preparativos:

Aquecimento:

Ensaio:

(Fotografias de Jorge Figueiredo, no ensaio de O Poder e o Desejo)

sábado, 6 de dezembro de 2014

Texto trigésimo quarto

Teatro.

Escrever um texto dramático é buscar a Palavra,

reduzi-la a palavras sepultadas no leito da escrita, esperar os corpos e as

vozes que as ressuscitem. É um esforço lacunar, a noção humilde de ser o elo

primário de uma cadeia transcendente, de cujo sortilégio poderá resultar a obra

de arte. É forjar, com as ferramentas da escrita, uma matéria-prima, rude

minério que valha a pena ofertar à alquimia do palco, onde, vertido em oiro,

deixe de pertencer a quem o dá, sem que chegue a ser possuído por quem o

recebe.

Teatro.

Representar uma peça de teatro é aceitar o

sacerdócio de um rito onde se permanecerá sempre aprendiz. É irradiar uma força

que se encontra no íntimo, oriunda de algo maior, distante para dentro,

inacessível na sua plenitude. É expor-se, corpo presente aos olhares, espírito

nos antípodas da exibição. É assumir-se na verdade possível, para assim poder exprimir,

numa liturgia de vivificação, as palavras adormecidas que buscam dizer a

Palavra.

Teatro.

Assistir a uma peça de teatro é comungar do

processo criativo, receber o tesouro de mãos abertas, cerrar os punhos na dor

do entendimento feliz que ele suscita, estender os braços na partilha urgente a

que ele impele. Nenhuma outra arte espelha a vida tão cruelmente, nenhuma a

transmite de modo tão inexorável. Porque ela própria é vida: gerada na ideia

que lhe é alma, consubstanciada no texto que lhe é matéria, existente na

duração do trabalho dos atores que lhe é história. E, findo o seu tempo, herdada

na memória de cada espetador que lhe é sucessão.

Teatro. O Poder

e o Desejo.

Em janeiro de 2015, a possibilidade de reunir

autor, atores e espetadores. E fazer acontecer vida.

Vai valer a pena!

sábado, 29 de novembro de 2014

Texto trigésimo terceiro

Desde sempre, o fascínio. Terror e piedade.

A tragédia grega em toda a sua riqueza de mitos e

valores, a vida contada em conquistas operadas por homens e destinos traçados

por deuses. A provocação humana às forças que a transcendem, caminho cego por

episódios de sinuosa escuridão. E a peripécia reveladora, o inevitável efeito.

A catástrofe. E, por meio dela, a consciência de si, a descoberta da virtude.

Terror e piedade. A catarse.

Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.

A força avassaladora, a pura imortalidade deste modelo primordial do teatro

questionam todas as demais experiências históricas de dramaturgia onde, afinal,

ela permaneceu. Na estrutura, na forma ou no tema. Terror e piedade. A catarse.

Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.

E o desafio, depois. A vontade de limpar a escrita teatral para chegar à

essência de onde ela nasceu: a vida contada em conquistas operadas por homens e

destinos traçados por deuses. Ainda que, no tema, a mitologia clássica, ventre

que gerou a cultura europeia que (ainda) falamos, possa dar lugar à teologia

judaico-cristã, tutora que a educou e que (ainda) a influencia. Terror e

piedade. A catarse?

Desde sempre, o fascínio. E a interrogação, também.

E o desafio, depois. E a tentativa, agora: O

Poder e o Desejo. Um exercício trágico. Terror e piedade.

E a catarse?...

sábado, 15 de novembro de 2014

Texto trigésimo segundo

Escrever.

Escrever como Penélope: urdir uma infindável teia

de sonhos, infindável porque de sonhos. Escrever ao contrário de Penélope:

tecer no escuro da noite, encher o balão na densidade dos silêncios, rezando

para que o espigão dos dias ruidosos retraia o seu furor e se compadeça da

película ténue que envolve a fragilidade gasosa (espiritual?...) da criação.

E escrever, escrever sempre. A propósito e sem ele,

nas horas disponíveis e nos intervalos do tempo que não há, nas intermitências

de tudo e nas permanências de nada, a caneta ou a lápis, nos suportes próprios

e impróprios, nos cadernos de qualquer outra coisa, nos versos dos talões do

multibanco e nas frentes também, quando a impressão está sumida, no bloco de

notas do computador portátil quase sem bateria e no rascunho de mensagens do

telemóvel. E na memória, cada vez mais débil, onde a frase pensada e armazenada

será mais tarde recuperada numa forma diferente.

Escrever como Penélope: entreter uma obra visível

imperfeita à espera de um rei invisível, perfeito na minha ideia dele, que

teima na demora de mostrar-se.

Escrever. Porque o ímpeto é irreprimível, porque a

vontade dói de uma maneira insuportável. Escrever sempre. Porque outra coisa é

impensável.

sábado, 8 de novembro de 2014

Acordai

Eram tempos em que crescíamos em estatura, inteligência e vontade. Eram tempos em que a coragem se armazenava dentro de nós como um perfume de essência poderosa. Eram tempos em que transportávamos todos os sonhos do mundo num relicário que nos cabia no peito. Não sabíamos o que viríamos a ser, mas acreditávamos que poderíamos ser tudo o que quiséssemos.

Depois, veio o conformismo, a sedução do conforto, um certo pragmatismo resignado que se estendeu como uma manta de realismo falso sobre a indómita ousadia de outrora.

Esta canção verdadeiramente heróica era cantada por nós nesses tempos, no coro da Escola Secundária. Com ela, e com muitas outras, aprendi o poder da palavra, a força da música, a urgência da arte. E a necessidade absoluta de continuar.

Acordemos!

Depois, veio o conformismo, a sedução do conforto, um certo pragmatismo resignado que se estendeu como uma manta de realismo falso sobre a indómita ousadia de outrora.

Esta canção verdadeiramente heróica era cantada por nós nesses tempos, no coro da Escola Secundária. Com ela, e com muitas outras, aprendi o poder da palavra, a força da música, a urgência da arte. E a necessidade absoluta de continuar.

Acordemos!

domingo, 2 de novembro de 2014

Texto trigésimo primeiro

Morrer é partir um pouco.

Foste-te embora num adeus anunciado, demorado numa dor

arrastada insuportável, numa súplica muda lancinante. Querias ficar, eu sei: na

tua vida toda de queixumes havia um medo mascarado, uma angústia de perda no infinito

rosário das tuas confissões magoadas, uma saudade antecipada nas tuas

recorrentes invocações de fim. Uma nostalgia assustada na pressa. Um exorcismo.

Viveste sonhando que vivias, sonhaste que vivias

sonhando. Entre a ocasião e a impossibilidade, foste um querer-ser. Exististe à

espera de uma consumação da qual fugias.

E morreste. Partiste com tudo o que me fica de ti,

permaneces em tudo o que levas de mim. Há uma aproximação irreprimível neste

afastamento definitivo de ti que revoga a intransponível distância que sempre

cavámos entre nós, um abraço de morte que tritura duas vidas de costas

voltadas. Ou que as recompõe. Um exorcismo?...

Morrer é partir um pouco. E ficar muito mais. Porque

só morrerás definitivamente neste mundo quando eu deixar de chamar por ti.

- Mãe!...

sábado, 25 de outubro de 2014

Texto trigésimo

Nos primeiros anos percorreu o caminho de ida e

volta de casa para a escola pela mão da mãe, que ia ficando mais pequena à

medida que a sua crescia, sem que isso diminuísse o vigor com que a mão maior

segurava a mais frágil e sem que se alterasse a relação de forças com que a mãe

o dominava. Foi talvez na quarta classe, ou perto do final da terceira, que ele

foi autorizado a regressar sozinho a casa no final do dia. De manhã, o

acompanhamento da mãe no percurso de ida era, mais do que uma certificação da

pontualidade dele, uma tranquilidade para os nunca exteriorizados receios dela.

A mãe nunca deixou de sofrer por ele, de se

sobressaltar na contínua imaginação, que ela tinha como premonição segura, de

todas as possíveis fatalidades que nunca ocorreram. Sempre ocultou todos os

sustos no ênfase de controlo de tudo que alardeava e, por isso, ele sempre

descansou na descontração dela em que piamente acreditava. Nunca supôs que ela

dissimulasse qualquer espécie de medo. Nunca duvidou de que a pressão que ela

exercia sobre ele fosse outra coisa para além de uma desconfiança quanto ao seu

cumprimento. E terá nascido nessa altura a ideia, que ele desenvolveu ao longo

dos anos, de que ela lhe reconhecia uma fragilidade de caráter que fazia com

que não gostasse dele.

— Quando acabar a escola, voltas imediatamente para

casa – dizia ela, invariavelmente, no seu tom controlador, cujo asserto o

manietava. – Ai de ti que te demores em algum lado!...

Assim, o caminho para casa era sempre apressado, o

que lhe impedia a observação, a descoberta e o desvio que sempre moldam os anos

de infância a caminho da adolescência. Ele nunca se desviou, porque sabia que a

sua mãe não queria. E, para ele, nada era mais importante.

Saía da escola e atravessava a avenida, numa linha

perpendicular à porta em arco que, a determinada altura, foi pintada de verde.

Depois, sempre pelo passeio e com extremo cuidado, se era inverno, para se

desviar das poças de água que poderiam encharcar-lhe as botas, único calçado de

que dispunha para todo o ano letivo, descia até ao entroncamento da estrada. Aí

havia uma papelaria, onde, anos mais tarde, passaria a vir quase diariamente.

Contornava-a e continuava a seguir pelo passeio agora largo, cruzando-se com

mulheres da idade da sua mãe que, domésticas como ela, percorriam aquela zona

às compras ou passando o tempo. Também se cruzava com rapazes e raparigas mais

velhos, que se moviam em grupos com uma descontração que o perturbava. Depois

de passar a padaria, uma das lojas onde mais tarde seria conhecido pelo nome,

avistava já as arcadas dos prédios onde morava. Depois do maior café do bairro,

em cuja esplanada várias pessoas, homens e principalmente mulheres, ostentando

uma condição social pretensamente superior que estavam convencidas de possuir,

prolongavam a tarde ao sabor de chá e torradas, havia uma sapataria cujo dono

era amigo de infância da sua mãe e tinha um nome bíblico que ele só quarenta

anos mais tarde voltou a encontrar em alguém. A seguir, o supermercado a que a

sua mãe amiúde recorria para solucionar qualquer súbita falha detetada na

despensa, dizia-lhe que tinha chegado. O supermercado era a loja do prédio onde

morava, no último andar que se abria em vista panorâmica sobre o bairro.

Quando tocava à campainha, respirava de alívio: não

se tinha desviado nem atrasado, a sua mãe ficaria satisfeita.

sábado, 18 de outubro de 2014

Teatro: «O Evangelho segundo Pilatos»

«Sempre

preferi adensar os mistérios a resolvê-los. […] Um mistério, desde que obtém

uma solução, deixa de o ser, pois não nos oferece mais nada para pensar.»

Este

excerto que transcrevo do texto de Éric-Emmanuel Schmitt incluído na folha de

sala do espetáculo O Evangelho segundo

Pilatos atualmente em cena no Teatro da Comuna, exprime bem o sentido da obra

literária e dramática deste extraordinário autor. Ao mesmo tempo, revela a

principal razão pela qual a mesma me fascina.

Quando

li O Evangelho segundo Pilatos, há

uns anos atrás e na sua forma original de romance, fiquei imediatamente

rendido. Não só pelo facto de abordar um tema que me apaixona enquanto ser

humano e amante de História (a controvérsia sobre a figura histórica de Jesus

de Nazaré, a sua vida e as peripécias da sua morte, a crença na sua ressurreição

e a eclosão do Cristianismo), mas também – e sobretudo – pela audaciosa profundidade

da sua abordagem e pela inteligência provocadora com que deixa tudo em aberto. Éric-Emmanuel

Schmitt, que vem da Filosofia para as Letras, não escreveu o livro para partilhar

a sua resposta, mas para semear a interrogação no íntimo de cada leitor. De facto,

questionar a figura de Jesus e a realidade do Cristianismo, pôr a si próprio o

problema da Incarnação e da Ressurreição é, quanto a mim, refletir sobre coisas

essenciais do mistério do ser humano: expectativa, sonho, medo, destino,

sacrifício, festa. Vida e morte (e Vida outra vez?...). Por experiência afirmo

que é um caminho que mais e mais nos aproxima de nós mesmos.

O

próprio Éric-Emmanuel Schmitt, exímio dramaturgo, adaptou o romance para

teatro. É essa versão que temos agora a oportunidade (absolutamente

imperdível!) de ver, até 23 de novembro, no Teatro da Comuna.

Neste

espetáculo, a brutal urgência do texto é acentuada pela frugalidade da

encenação e pela verdade corajosa do trabalho dos atores (pontuada por

momentos brilhantes). Tudo ao serviço do texto. Tudo para que fiquemos sós

diante das palavras ditas, que nos envolvem como o vento do deserto judaico cerca

Pilatos nas dúvidas que o tornam refém de uma interrogação profunda que em nós

se prolonga.

O Evangelho segundo Pilatos,

no Teatro da Comuna. Um mistério a não perder!

domingo, 21 de setembro de 2014

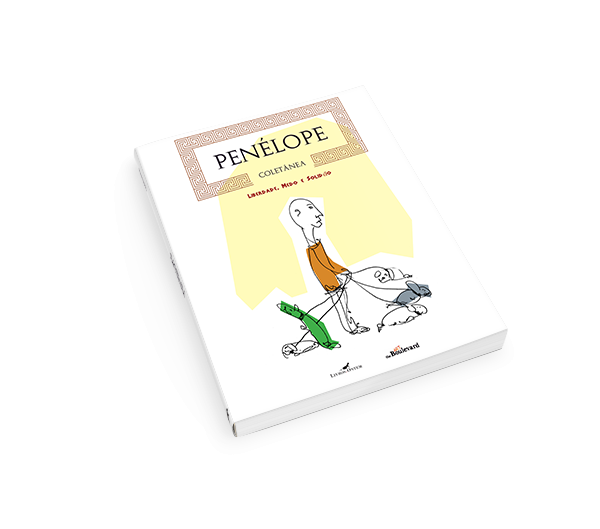

Conversando... sobre Penélope (3)

O conto que escrevi para o concurso «Liberdade, Medo e Solidão» (e que será publicado na coletânea Penélope) foi, sobretudo, uma experiência de regresso projetado, uma espécie de revivência, com valor acrescentado, de um tempo de juventude inocente em que eu, descrendo na minha persistência na longa duração da escrita de um romance (que achava que nunca seria capaz de concluir), me refugiava no formato reduzido e, por isso, mais confortável, do conto. Aí treinei sucessivamente a prosa, sempre à procura de um estilo ou, melhor dito, de uma maneira própria de escrever.

Em virtude da esmagadora exigência que sempre apliquei a mim próprio em tudo, nenhuma das tentativas literárias desse tempo sobreviveu ou alcançou forma suficientemente definitiva que merecesse passar o apertado crivo da minha censura e afirmar-se como obra acabada. A minha escrita, treinada no conto, nunca completou nenhum. E depois, o apelo do teatro fez-me descobrir um género onde me concretizei com maior eficácia e, assim, operou na minha escrita um desvio que me afastou diametralmente da prosa narrativa durante vários anos.

Por isso, já «reconciliado» com essa mesma prosa narrativa após a publicação de Nós, Vida, aceitei o desafio de participar neste concurso de contos e lancei-me com redobrado ânimo sobre esse formato da minha escrita de outrora, entretanto abandonado. Fiz-me a ele com a mesma inocência juvenil, mas este regresso levou-me a outro lugar, o passado em que me apoiei empurrou-me para uma novidade de futuro. De facto, nada em mim é já igual ao tempo em que procurava palavras indecisas para dizer o que não sabia. É a mesma, a ternura com que ataco a escrita, é o mesmo respeito, a mesma noção de fragilidade diante do Absoluto, a mesma pequenez das palavras perante a Palavra, o mesmo medo de ficar aquém. Mas passaram alguns anos, pisei vários caminhos em que a vida me pisou e, por isso, são agora mais poderosas as armas, as munições de mais grosso calibre. Ao escrever este conto, senti algo que nunca tinha escrito, escrevi como nunca sentira antes. E percebi uma porta entreaberta, uma inspiração para continuar. O futuro...

Por aquilo que provocou em mim, digo que este conto, a publicar na coletânea Penélope, é uma das melhores coisas que escrevi. Faço votos para que se torne uma boa leitura para os leitores. E que valha a pena!...

Aqui deixo, novamente, a ligação para a plataforma onde poderão apoiar o projeto de lançamento do livro:

http://livrosdeontempt.us5.

terça-feira, 9 de setembro de 2014

Conversando... sobre Penélope (2)

A oportunidade de participar no concurso «Liberdade, Medo e Solidão», promovido a partir de uma parceria entre a Editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard , constituiu para mim um desafio particularmente grato: o de escrever a partir de um tema, obrigando-me a expandir a criatividade no horizonte de condições definidas e respeitando critérios específicos. Dizer que a total liberdade é a melhor fonte de inspiração não passa, quanto a mim, de uma mistificação ou de um lirismo: é mais rico o périplo do turista que se apresenta na cidade munido de um guia de visitas do que o daquele que chega simplesmente apetrechado de uma completa ignorância do local.

Além disso, a própria situação de concurso, cujo resultado - a seleção de dez contos - dependeria da apreciação de um júri, impeliu-me a um redobrado esforço de excelência, a um exercício maior de superação. É verdade que, para mim, escrever é a tentativa de ser mais eu e quase sempre sinto que as palavras me ultrapassam. Participar num concurso aumenta este impulso de transcendência, porque, de alguma forma, sabemos que existem outros autores na mesma prova, há uma noção de esforço paralelo que empurra, uma espécie de sincronia de valor acrescentado, como se a sobreposição simultânea da escrita de uma palavra lhe alargasse o campo semântico.

Não sei se é por tudo isso que considero o conto que escrevi (e foi selecionado!) para a coletânea Penélope um dos textos de minha autoria de que mais gosto. Acredito que gostarei mais ainda dos outros que compõem o livro. Rever-me-ei, decerto, em alguns deles. E nas fotografias também (o que sentirá o autor daquela que acompanha o meu conto?...). É essa sintonia de criação, a par com a riqueza da diversidade, que torna uma iniciativa destas tão fascinante.

A não perder!...

O link para conhecer e apoiar este projeto em crowdfunding é este:

sábado, 30 de agosto de 2014

Conversando... sobre Penélope

Penélope.

Este é o título da obra cuja publicação está para breve: uma coletânea de dez contos que inclui outras tantas fotografias e uma ilustração de capa. Todo este conteúdo resultou de uma apurada seleção após concurso, subordinado ao tema «Liberdade, Medo e Solidão». Há ainda uma colaboração especial de Edson Athayde.

Esta iniciativa, fruto de uma parceria entre a editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard, tem um significado especial para mim, já que um dos contos selecionados e incluídos na obra é da minha autoria!...

O conjunto da obra, garanto!, promete grande qualidade. A capa já é pública. Aqui está:

Como é apanágio da Livros de Ontem, o projeto está, neste momento, em fase de divulgação para apoio em crowdfunding, um conceito (revolucionário?) de promover a literatura, que recorre a uma implicação direta dos leitores, os quais, mediante o seu apoio, fazem do livro uma «coisa sua», mesmo antes de ele chegar às livrarias, ao mesmo tempo que estabelecem um vínculo mais personalizado com os próprios autores.

Aqui fica o link de acesso:

http://livrosdeontempt.us5.

A todos os que se dispuserem a participar no apoio a esta iniciativa, desde já o meu sincero agradecimento!

Este é o título da obra cuja publicação está para breve: uma coletânea de dez contos que inclui outras tantas fotografias e uma ilustração de capa. Todo este conteúdo resultou de uma apurada seleção após concurso, subordinado ao tema «Liberdade, Medo e Solidão». Há ainda uma colaboração especial de Edson Athayde.

Esta iniciativa, fruto de uma parceria entre a editora Livros de Ontem e a plataforma The Art Boulevard, tem um significado especial para mim, já que um dos contos selecionados e incluídos na obra é da minha autoria!...

O conjunto da obra, garanto!, promete grande qualidade. A capa já é pública. Aqui está:

Como é apanágio da Livros de Ontem, o projeto está, neste momento, em fase de divulgação para apoio em crowdfunding, um conceito (revolucionário?) de promover a literatura, que recorre a uma implicação direta dos leitores, os quais, mediante o seu apoio, fazem do livro uma «coisa sua», mesmo antes de ele chegar às livrarias, ao mesmo tempo que estabelecem um vínculo mais personalizado com os próprios autores.

Aqui fica o link de acesso:

http://livrosdeontempt.us5.

A todos os que se dispuserem a participar no apoio a esta iniciativa, desde já o meu sincero agradecimento!

sexta-feira, 22 de agosto de 2014

Texto vigésimo nono

O externato que ele frequentou durante todo o

primeiro ciclo (a escola primária, como então se chamava) situava-se a meio de

uma pequena avenida da qual herdou o nome, uma via com dois sentidos de tráfego

separados por placas centrais arborizadas.

Ao cimo da avenida havia um pequeno parque

florestal, a “mata”, como todos lhe chamavam, implantada em homenagem a um

pintor de referência do Naturalismo português, cujo busto se erguia a meio da

rampa de entrada. Todos os dias, ou quase, ele olhava para o portão da mata,

quando entrava ou quando saía do externato. Porém, o mundo que jazia para lá

desse portão pouco ou nada significava para ele. Tomava consciência da

vegetação frondosa daquele pulmão urbano de um modo distante e indiferente, na

completa ignorância do valor que lhe daria anos mais tarde.

O caminho de casa para a escola não passava pela

mata. Fazia-se por baixo, pela estrada com a qual a avenida confluía. Ou, será

mais correto dizê-lo, da qual ela partia. No vértice do ângulo que as duas vias

formavam, erguia-se a igreja paroquial, construção iniciada no século XVIII com

materiais e homens desviados da obra do Palácio de Mafra, segundo diziam as más

línguas. Contribuía para a lenda, não obstante a distância geográfica, o nome

do arquiteto, o mesmo do Real Edifício, e a coincidência de datas dos projetos.

A ser verdade, tal contrabando de pedra, estruturas e mão de obra não acelerou

a construção, já que a empreitada de edificação da igreja paroquial se arrastou

por longo tempo, só ficando concluída no início do século XIX, para ser

dedicada ao culto em 1809.

Ele haveria de entrar muitas vezes na igreja, de

muitas outras passaria diante dela como se lá entrasse e de outras ainda

transportaria consigo a sensação de estar lá dentro para todas as distâncias

que dela o afastassem. Porque aquela igreja tornar-se-ia uma referência

absoluta na sua vida muito antes de ele o perceber e continuaria a sê-lo mesmo

quando ele já não o percebesse.

quarta-feira, 13 de agosto de 2014

Texto vigésimo oitavo

Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Uma pequena(?) história de insondável profundidade.

Onde o enredo é mera superfície espelhada para um abismo de análise do ser

humano: os sonhos, as inseguranças, as ambições insatisfeitas, os falsos

refúgios, a cobardia das decisões não tomadas, a esterilidade da resignação às

convenções.

Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Lemos o livro e é como se ele nos lesse a nós,

folheamo-lo e ele devora-nos, aponta-nos cruelmente o dedo suave com que

viramos as páginas. Porque nós estamos ali, irreprimivelmente ali, naquelas

personagens intemporais do vitorianismo tardio da Londres dos anos vinte.

Estamos na chama anestesiada de Clarissa Dalloway, nas amachucadas

interrogações de Peter Walsh, no alívio ridículo de Hugh Whitbread e no êxito

social de sir William Bradshaw.

Estamos na revolta de Lucrezia Smith e na conversão desidratada de Sally Seton.

E na correção cinzenta de Richard Dalloway. E também (assustadora constatação!)

na tortura sem saída de Septimus Warren Smith.

Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Uma angústia que se apodera de nós ao longo da

leitura, porque já morava em nós antes dela. Porque é a angústia do ser humano

em busca de sentido, em busca de si próprio, em busca de um sentido em si

próprio. Precisamos da angústia que nos alimente a luta para nos livrarmos

dela.

Mrs.

Dalloway. Virginia Woolf à

procura de uma saída.

sexta-feira, 1 de agosto de 2014

Dizer a Imagem 5: Derrame

Derrama-se

a vida como a água se derrama. Compacta na sua transparência, poderosa na sua

liquidez, inexorável no fluido.

Derrama-se

a vida como a água se derrama. Vem de um vazio de alturas invisíveis,

espraia-se na imensidão de uma inexistência, na forma de um nada, onde limos e

nenúfares apenas dão cor a um falso entendimento.

Derrama-se

a vida como a água se derrama. Define-se numa fórmula, revela-se em

propriedades, desdobra-se em aplicações. E permanece ausente em si mesma, dona

de silêncios, rainha do mistério.

Quem

me dera inverter a leitura! Ser capaz de içar-me ao invés do derrame, caminhar

do nada onde me acabo para o vazio da origem! E perceber…

(Fotografia de Jorge Figueiredo)

sábado, 26 de julho de 2014

Nona alegoria

Sentados à lareira

Nós os dois

A sós

Na melancolia das chamas

Desenhadas

No tiquetaque das palavras

Esboçadas

No veludo dos gestos

Cobiçados

No outono das lembranças

Inventadas

Sentimos

De olhos fechados

Corpo esquecido

Alma aberta

O cristal de uma afeição

Desejada

sexta-feira, 18 de julho de 2014

Conversando... sobre um Grammy

Não há palavras bastantes para dizer o discurso inicial do contrabaixo, o veludo das frases que depois se transforma numa cadência de sobressaltos sensíveis, quase silábicos.

Não há sentimento bastante para vibrar com a reverência humilde do cantor que, em dois minutos de silêncio expectante, se prepara para construir um momento artístico sublime.

Não há virtude para admirar a coragem da voz que ousa lançar-se num diálogo sem rede com um instrumento que a expõe enquanto a acompanha, que a desnuda ao mesmo tempo que a envolve.

Uma canção belíssima, na letra e na música, aqui elevada mais acima numa interpretação transcendente. Um enorme contrabaixo! Uma voz maior!

Não há sentimento bastante para vibrar com a reverência humilde do cantor que, em dois minutos de silêncio expectante, se prepara para construir um momento artístico sublime.

Não há virtude para admirar a coragem da voz que ousa lançar-se num diálogo sem rede com um instrumento que a expõe enquanto a acompanha, que a desnuda ao mesmo tempo que a envolve.

Uma canção belíssima, na letra e na música, aqui elevada mais acima numa interpretação transcendente. Um enorme contrabaixo! Uma voz maior!

sexta-feira, 11 de julho de 2014

Texto vigésimo sétimo

Adolescência. As férias eram passadas na cidade. Na

solidão passeada nas ruas. No olhar desenrolado em volta, preso por dentro num

silêncio curioso e derramado sobre as monotonias de asfalto e calçada, o prumo

dos edifícios, a fluidez da gente. Ou nas quatro paredes do quarto, a meditação

claustrofóbica alternando com os gritos mudos desenhados, o mergulho a pique na

leitura intercalado com as braçadas vigorosas da escrita incipiente.

Adolescência. As férias eram isolamento, descoberta

de si, procura interrogada, esboços de resposta, reticências. O excesso de

solidão tornou-o incompreendido, ao mesmo tempo que gerou nele uma perceção

maior de tudo. A quietude debruçada divorciou-o de uma realidade de ocupação e

conquista, segregou-o para uma nuvem de afastamento e dádiva. O mundo dos

outros vibrava-lhe dentro numa espécie de infrassons de comoção e delírio.

Adolescência. Todos o julgavam insensível e vazio,

enquanto ele crescia para albergar em si toda a realidade que observava, para

inventar uma utopia que lhe superasse o desgosto do que via. Desconstruía na

mente e reconstruía no sonho.

Um dia parou de crescer. Maturidade. Teve de

enfrentar a vida fora de si. Revestiu-se de uma roupagem de relações, decidiu

tornar-se alegre e comunicativo. Todos, à sua volta, saudaram a sua

sensibilidade adquirida, a sua riqueza interior revelada. O companheiro que se

ganhara.

Só ele teve noção do que se perdera. Só ele soube.

quinta-feira, 3 de julho de 2014

Conversando... sobre Sophia

Um texto avassalador, alicerçado na lenda da promessa verbalizada pelo Duque de Gandia (Francisco de Borja, futuro jesuíta canonizado) ao contemplar o cadáver já decomposto da imperatriz de Espanha (Isabel, filha do rei de Portugal D. Manuel I), por quem se apaixonara.

Na lamentação do Duque feita poesia pelo génio de Sophia de Mello Breyner Andresen, é possível ler - e ouvir, nesta belíssima interpretação de Rita Loureiro - a amargura de um povo de esperanças decompostas, a desilusão coletiva desenhada na dicção perfeita das palavras duras, um véu de descrença lançado pelo olhar que traduz, na sua profunda inexpressividade, a crispação do poema.

Mas a ruína do que nos é querido pode provocar a sublimação da vontade de querer, a visão da decadência do corpo pode gerar a explosão de tudo o que é espírito (e de que o próprio corpo faz parte). Ressurreição para uma vida outra, necessariamente outra, não dominada por valores perecíveis que iludem e matam.

Liberdade.

Obrigado, Sophia!

Na lamentação do Duque feita poesia pelo génio de Sophia de Mello Breyner Andresen, é possível ler - e ouvir, nesta belíssima interpretação de Rita Loureiro - a amargura de um povo de esperanças decompostas, a desilusão coletiva desenhada na dicção perfeita das palavras duras, um véu de descrença lançado pelo olhar que traduz, na sua profunda inexpressividade, a crispação do poema.

Mas a ruína do que nos é querido pode provocar a sublimação da vontade de querer, a visão da decadência do corpo pode gerar a explosão de tudo o que é espírito (e de que o próprio corpo faz parte). Ressurreição para uma vida outra, necessariamente outra, não dominada por valores perecíveis que iludem e matam.

Liberdade.

Obrigado, Sophia!

sexta-feira, 27 de junho de 2014

Dizer a Imagem 4: Tu

O

coração aberto em que te insinuas é o cadeado em que te fechas. Seduzes-me no

meneio ondulado das tuas curvas paradas, no requebro das pregas em que te

vendes. E repeles-me na frieza branca da tua dureza exposta, na ausência de cor

em que a tua imagem se esconde.

Atrais-me

no que me afasta de ti. És intocável na tua imensa possibilidade. Desenho-te um

rosto, sonho-te uma alma no corpo em que te mostras.

Quem

és tu?

(Fotografia de Jorge Figueiredo)

sábado, 21 de junho de 2014

Conversando sobre... música brasileira

Chico Buarque de Hollanda é um dos nomes maiores da Música Popular Brasileira e é, ao mesmo tempo, um poeta de elevadíssimo nível. Admiro-o como escritor, compositor e intérprete.

Na comemoração dos seus setenta anos de idade (o seu aniversário ocorre a 19 de Junho), partilho aqui uma das suas melhores canções. Considero-a genial sob todos os aspetos: a simplicidade da melodia, o brutal intervencionismo da letra, o forte impacto do arranjo orquestral. E, principalmente, a perenidade da sua mensagem.

Na comemoração dos seus setenta anos de idade (o seu aniversário ocorre a 19 de Junho), partilho aqui uma das suas melhores canções. Considero-a genial sob todos os aspetos: a simplicidade da melodia, o brutal intervencionismo da letra, o forte impacto do arranjo orquestral. E, principalmente, a perenidade da sua mensagem.

quinta-feira, 12 de junho de 2014

Conversando... sobre a Língua Portuguesa

Um Grande Senhor do teatro brasileiro dizendo um Grande Texto de um Grande Escritor da língua portuguesa.

O abraço de uma voz quente que diz a força da palavra escrita.

Para que precisamos de mais Acordos?...

O abraço de uma voz quente que diz a força da palavra escrita.

Para que precisamos de mais Acordos?...

sexta-feira, 30 de maio de 2014

Texto vigésimo sexto

Quando eu morrer

Jovem na força da vida

ou velho a decair

Não quero que me chorem

e não corem

se tiverem vontade de rir

Não quero que ponham luto

ou espalhem cinza no coração

da canção

E lá, no alto do cerro,

não calem o puto

que gargalhar no enterro

do desterro.

Que eu quero ser enterrado

ao lado

dos altos montes que demandei

Para depois olhar de cima

a

cruz-razão da minha rima

do lugar que saberei.

Quando eu morrer

saibam que morri

e lembrem-se de mim.

E, enquanto eu viver,

Sorriam-me, odeiem-me

cuspam-me em cima

Elevem-me e apeiem-me

do pedestal da estima

Mas não me entreguem à noite

esquecida

não me abandonem à minha sorte

Que eu quero viver para além da

morte

Não quero morrer em vida.

sexta-feira, 16 de maio de 2014

Conversando... sobre uma estreia

Há textos assim: desvendam-se profundamente na clareza

com que nos desvendam; dizem-nos brutalmente na nudez em que se dizem.

Há escritores assim: escondem-se na frágil gaiola

dourada das palavras robustas que tecem; revelam-se nessa urdidura inocente e

necessária. Inocente porque necessária. E expõem-nos, escancaram-nos

impiedosamente naquilo que escondemos, no modo como o escondemos.

Cassiopeia,

a nova peça escrita por Miguel Graça, a cuja estreia tive o privilégio de

assistir, é assim. Mas é muito mais. É uma encenação de Pedro Caeiro

suficientemente corajosa para servir o texto sem nunca ceder à tentação

mesquinha de servir-se dele, num arrojo minimalista de que resulta uma

plenitude esmagadora. É um trabalho dos atores (David Esteves, Joana Ribeiro

Santos e Vítor Silva Costa) que se alimenta da escrita a que se entrega, numa

generosidade sacrificial, num ritual de talento e suor.

O resultado de tudo isto é uma obra de arte de uma

consistência dolorosa e libertadora. Pelo menos, foi assim que eu a vi.

A não perder. Só até domingo. No Teatro Taborda.

sábado, 3 de maio de 2014

Almada Negreiros

Recordo-me de ter lido pela primeira vez este texto no enunciado de um teste, quando era aluno do 8º ano. Sobre ele tive de responder a questões de interpretação e gramática. Já não me lembro quais eram, nem o que escrevi a propósito delas. Mas o texto permaneceu na minha memória, inapagável na sua profundidade e beleza.

É isto, a literatura!

É isto, a literatura!

MÃE

Poema de Almada Negreiros

Mãe!

Vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei.

Vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei.

Traze tinta encarnada para escrever estas coisas! Tinta cor de sangue,

sangue! verdadeiro, encarnado!

Mãe! passa a tua mão pela minha cabeça!

Eu ainda não fiz viagens e a minha cabeça não se lembra senão de

viagens!

Quando voltar é para subir os degraus da tua casa, um por um. Eu vou

aprender de cor os degraus da nossa casa. Depois venho sentar-me a teu lado. Tu

a coseres e eu a contar-te as minhas viagens, aquelas que eu viajei, tão

parecidas com as que não viajei, escritas ambas com as mesmas palavras.

Mãe! ata as tuas mãos às minhas e dá um nó-cego muito apertado! Eu quero

ser qualquer coisa da nossa casa. Como a mesa. Eu também quero ter um feitio, um

feitio que sirva exactamente para a nossa casa, como a mesa.

Mãe! passa a tua mão pela minha cabeça!

Quando passas a tua mão pela minha cabeça é tudo tão verdade!

sexta-feira, 25 de abril de 2014

Dizer a Imagem 3: Ainda me lembro

Ainda

me lembro do balanço acelerado, a vertigem de vermelho. Foram tempos de aventura

sem planos, de abrir caminhos na aridez deserta, de arriscar o futuro no desdém

das heranças, de reduzir a escombros para esculpir nas pedras. De geração no

caos.

Ainda

me lembro de ouvir dizer o medo da vertigem, de tropeçar no eco das profecias do

fim da aventura. Que a bagagem das ideias seria largada como lastro incómodo à

medida que escasseasse a energia combustível, num avanço cada vez mais lento

face à inércia de tudo. Cedência gelatinosa à sedução dos interesses.

Ainda

me lembro daquilo que já só resta lembrar. Neste vermelho desbotado,

desacreditado, imobilizado na mata seca, degeneração de uma prosperidade

efémera, as casas que se erguem mais à frente são muros que aprisionam,

vigilantes na distância. Para que o bosque não possa estender-se em sinfonia

frondosa, antes esbarre na falácia das árvores cuja sombra não chega para

todos.

E,

mais além, o céu azul. Inatingível.

Liberdade.

Ainda

me lembro.

(Fotografia de Jorge Figueiredo)

quinta-feira, 24 de abril de 2014

Sobre William Shakespeare

Ainda a propósito do

450º aniversário do nascimento do grande escritor e homem de teatro, não posso

deixar de prestar-lhe a minha homenagem e exprimir a minha admiração pela

magnífica obra que ele nos legou. O modo como soube aproveitar os recursos da

sua língua – e a capacidade de reinventá-la – para expressar tudo o que há de

mais profundo e intemporal no ser humano; o modo como se inspirou em tradições

e lendas conhecidas para nos transmitir a essência oculta da humanidade – do

sublime ao mais negro; o modo como, enfim, plasmou tudo o que nos quis dizer

numa escrita simultaneamente densa e aberta, suscetível de todo o tipo de

apropriações, traduções, versões e interpretações, sem nunca perder a sua

verdade essencial: tudo isso supera absolutamente o que estas minhas impotentes

palavras tentam dizer.

A literatura, a

escrita teatral, o próprio teatro não seriam decerto o que hoje são sem o

contributo esmagador de William Shakespeare. A ilustrá-lo, partilho aqui um

excerto de Hamlet (Ato IV, Cena 4)

que aprecio particularmente. Para saborear na

versão original.

«HAMLET

[…] What is a

man,

If his chief good

and market of his time

Be but to sleep

and feed? a beast, no more:

Sure he that made

us with such large discourse,

Looking before

and after, gave us not

That capability

and god-like reason

To fust in us

unused. Now, whether it be

Bestial oblivion,

or some craven scruple

Of thinking too

precisely on th’event –

A thought which

quartered hath but one part wisdom,

And ever three

parts coward – I do not know

Why yet I live to

say “This thing’s to do,”

Sith I have

cause, and will, and strength, and means,

To do’t… Examples

gross as earth exhort me.

Witness this army

of such mass and charge,

Led by a delicate

and tender prince,

Whose spirit with

divine ambition puffed

Makes mouths at

the invisible event,

Exposing what is

mortal and unsure

To all that

fortune, death and danger dare,

Even for an

egg-shell… Rightly to be great

Is not to stir

without great argument,

But greatly to

find quarrel in a straw

When honour’s at

the stake. […]»

William Shakespeare, Hamlet, Act IV, 4.

Subscrever:

Mensagens (Atom)